※2015/05/31更新

連作障害回避のために。太陽熱を利用しませんか?

アグリズユーザーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。

いよいよ梅雨ですね。

じめじめした季節が終われば、酷暑の夏がやってきます。

もはや異常気象の発生が恒例行事となっており、農作物にも不安定な天候状況の影響が非常に出ていることと思います。

そこでアグリズからのご提案です。

酷暑を逆手にとって土づくりをしませんか!?太陽熱利用で土壌消毒し連作障害回避!

薬剤を使わず有害菌を退治しましょう!

簡単に言えば透明マルチで圃場を全被覆してしまうことですが、いくつかのルールを順に説明したいと思います。

奈良県のイチゴ萎黄病対策として開発された土壌消毒方法は、昨今全国各地のハウス野菜・花卉栽培で検討されています。

年間でもっとも高温になる時期にだけできる消毒方法です。空いた圃場でぜひお試しください!

被覆前の下準備は?

①消毒後に栽培する作物に合わせて酸度も調整します。調整には『石灰窒素』を使用しましょう。

高水分下で石灰窒素が分解するときにシアナミドが発生し、太陽熱による高温のため雑草種子がほとんど死滅し、

除草を飛躍的に削減できる副次効果が報告されています。

圃場の隅まで均一に散布することで、有機質資材の分解を促します。

②土づくりに有効な有機肥料や堆肥を漉き込みます。

粗大有機物資材はほとんどのものが利用できるようですが有機肥料は腐植化を早めるため完熟のものをお勧めします。

すでに実践されている農家さんに話を伺うと、米ぬかやふすまもこの時に漉き込むそうです。

良質な有機物を施すことで、土壌改良を促進し、有機物や石灰窒素は分解する時に熱を出すため、地温を高めます。

③ベストなタイミングは梅雨明けの温度上昇期になるべく早く

病原菌は風乾土内では50℃以上の高温でも病原性を持続しています。

最大容水量の60%の土壌水分では40℃でも長期間経過すると死滅し、

有機質資材の投入による還元電位の低下や地温上昇の助長効果により病原菌の抑制効果が見込めます!

農林水産省農業技術研究所で実施された連作障害アンケート調査によると連作障害は土壌病害虫の防除によって、減らせると約半数の方が返答しています。

耕起・畝立て・潅水

①耕運機などでなるべく深く耕し、有機質資材、石灰窒素を均一に混合しましょう。

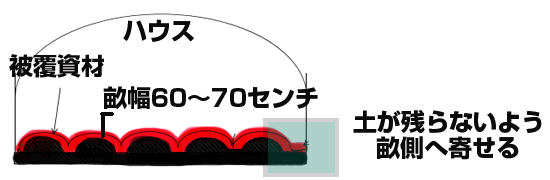

②耕耘後、下図のように畝幅60~70センチの小畝を立て地表の面積を広くして熱効率を良くします。

隅の土をなるべく内側に跳ね上げましょう。病原菌が残り雑草も繁茂します。

畝を立てておくことで、熱効率を良くするばかりでなく消毒後の排水がよく、のちの作業がしやすくなります。

③下層まで水が行き渡るように十分潅水しましょう。

下層まで行き届いていないと熱の伝導が悪く消毒効果が上がらないので注意してください。

被覆

被覆には、透明のマルチ、もしくは農ビを使用します。

強度が異なるため、圃場や予算に合った方を選んでください。

和歌山県の試験結果では一重の場合と比べ、二重被覆しマルチとマルチの間に空間を作った場合、地表付近の最低地温が4℃近く上昇し、地下30cmでは最低・最高地温が2℃程度上昇したそうです。

日陰ができると、温度が上がらないスポットができてしまうため、フィルム間に使用する資材は直射日光をさえぎらない資材が望ましいとされています。

蒸し込み中に土が乾いてしまわないように、あらかじめドリップチューブをマルチ内に設置して、適宜潅水すると効果的です。

盛夏時に20日以上被覆しましょう。

出典:土壌肥料対策指針(改訂版)(平成23年5月 和歌山県農 林水産部)122頁~130頁

ツイート

※外部ページヘ移動します。

←前のページに戻る